Para empezar, tenemos que asumir que estamos abordando un tema extremadamente complejo. Así nos lo advierten los expertos que llevan años lidiando con conceptos que ahora mismo se han puesto muy de moda.

Así que lo que dicta el sentido común es empezar por los conceptos básicos. Algo que hacemos de la mano de Roberto García, catedrático de Ecología en la Universidad de Jaén, que va a ser nuestro guía por el enrevesado mundo de los créditos de carbono, los gases de efecto invernadero y, por supuesto, por la huella de carbono: “Al principio, estaba muy claro”, advierte, “la cantidad de CO2 equivalente, o sea, gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, óxido nitroso o metano, pero todo esto convertido en CO2 que se genera durante la operación de campo”.

De hecho, se estima que la agricultura genera en torno al 10% de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea. “Pero claro, hay cultivos que son capaces de tomar CO2 de la atmósfera y no parece justo que solo tengamos en cuenta el CO2 que se emite con el tractor, con los fertilizantes, con el diésel. Entonces también tendríamos que tener en cuenta la cantidad de CO2 que se toma de la atmósfera. En un cultivo permanente, hay una cantidad de carbono que todos los años se acumula en el árbol. Si resulta que la plantación, como es típico en el olivar tradicional, dura más de 100 años, ese carbono que se está retirando de la atmósfera se acumula a largo plazo en el tronco y en las raíces. Luego, hay otra parte de carbono que se puede acumular en el suelo. Depende de lo que hagas con los restos de la cosecha. En un cereal, si la paja y el grano te lo llevas, entra muy poco carbono en el suelo y prácticamente no se va a acumular nada. Pero en el olivar, uno no se lleva los restos de la cosecha. Los retos de la poda, si se trituran en el campo, suponen una cantidad de carbono bestial que entra al suelo”. Esa es la teoría, señala García.

El manejo es determinante

Siguiendo con el ejemplo del olivar, Roberto García apunta que el manejo que hagamos del cultivo será determinante para establecer su capacidad para fijar CO2: “Hay olivares y olivares. Hasta hace poco, era habitual ver que se quemaban los restos de la poda, carbono que se iba a la atmósfera. Tampoco era habitual que se dejase cubierta vegetal. Así el suelo no paraba de emitir CO2, porque se descompone la materia orgánica y, encima, ¡se genera erosión porque no tenemos cubierta vegetal! Se perdía carbono”. Ahora bien, si las cosas se hacen medianamente bien, se estima que un olivar en unos 30 o 40 años puede almacenar en su estructura una media de unas dos toneladas de CO2 al año. Si utilizamos unas prácticas adecuadas del suelo y el cultivo, se pueden sumar otras dos toneladas. ¡Voilà! Casi, casi, tenemos cuatro créditos de carbono.

Subimos un peldaño más, ahora con la ayuda de José Luis Vaca, director de Sostenibilidad, Biodiversidad y Carbono de la empresa Balam Agriculture, que nos introduce en los entresijos de ese nuevo concepto: “Los mercados de carbono premian las actividades que absorben, retienen o almacenan a largo plazo el CO2 en los ecosistemas. Entonces, si el agricultor consigue incrementar sus absorciones o reduce sus emisiones, te pueden generar estos créditos de carbono que son los que se comercializan. Una compañía, cuando ya ha reducido sus emisiones y no puede reducir más por su tipo de actividad, recompensa a alguien que está haciendo ese esfuerzo adicional por él. En este caso, son los agricultores”. Un crédito equivale a una tonelada de CO2 por un año.

Hay que aclarar que estamos hablando de créditos de carbono voluntarios, los que adquieren empresas que quieren compensar sus emisiones o “reverdecer” sus negocios, por ejemplo, como estrategia de márquetin y ofrecer a sus clientes un producto neutro en emisiones. Porque luego está el mercado de carbono regulado, la “primera división”, en la que los actores son países y empresas o sectores que generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. La agricultura no puede comercializar sus créditos en ese mercado, aunque sí el sector forestal.

Medir el incremento de carbono

Pero claro, para generar uno de esos créditos, se ha de cumplir una serie de requisitos. De otra forma, nadie estará dispuesto a pagar por ellos en el mercado. Y eso es precisamente lo que el Grupo de Expertos en Eliminación de Carbono que ha convocado la Comisión Europea (formado por 70 miembros) lleva realizando desde el pasado mes de junio. “El método, la manera de medir el incremento en el carbono, etc., es la clave”, confirma Roberto García. “Porque la carbon farming quieren que sea una iniciativa basada en resultados. Es decir, no es como la PAC que, si, por ejemplo, dejas la cubierta vegetal, te da un dinero. Aquí no. Tienes que demostrar que has incrementado el nivel de carbono orgánico en el suelo en tanta cantidad. Esto en sí no es tan fácil. El Grupo de Trabajo de la Unión Europea está intentando dar a esto forma. A su vez, se alimenta de otros grupos de trabajo en distintos países que están proporcionando ideas sobre la metodología a emplear. Por ejemplo, uno sobre cultivos permanentes, otro sobre cereales, otro sobre hortofrutícola, etc. De hecho, la UE lanzó una consulta pública para que aquella institución que tenga un método en mente, lo lanzase. El plazo se cerró hace unas semanas. Me han dicho que han llegado 152 métodos que ahora están revisando”.

Esos grupos tienen un reto mayúsculo, por ejemplo, para medir el incremento de carbono captado por una hectárea con cubierta vegetal: “En los 30 primeros centímetros de suelo típico de una hectárea de olivar se acumulan unas 30 toneladas de carbono orgánico. Imagínate que yo cambio mis prácticas de manejo y ese cambio implica una entrada anual limpia de carbono de una tonelada al año. Al cabo de un año vas a tener 31 toneladas. Cuando quieras saber la cantidad, verás que no eres capaz de medir diferencias tan pequeñas. Por eso están como locos investigando a ver si pudieran usar imágenes de satélite para estimar o medir la cantidad de carbón orgánico”, añade García. Datos, que, por cierto, tendrán que ser certificados por una entidad externa.

Pero ese es sólo el principio, además, para generar ese crédito, se tiene que cumplir el precepto de la adicionalidad. Otro nuevo concepto que tratamos de desentrañar con la ayuda de Ana Nogales, directora de Comunicación de Agoro Carbon Alliance, una empresa de sostenibilidad fundada hace dos años por Yara con el objetivo declarado de descarbonizar la agricultura: “Significa que la razón por la que el agricultor o el ganadero cambia sus prácticas a prácticas regenerativas es porque van a recibir un dinero, una formación, etc., que van unidas al crédito de carbono. Es decir, tiene que ser el crédito de carbono la razón que les mueve a cambiar. ¿Qué ocurre? Que si la razón que les mueve es que es que el regulador les dice que tienen que cambiar sí o sí, o que lo necesitan para cobrar la PAC, ya no podrían ser perceptores de créditos de carbono. Los créditos de carbono son mecanismos complejos y, como tal, se crearon para fomentar la sostenibilidad y premiar la sostenibilidad. Tienen que ser realmente instrumentos que muevan a quien los utiliza a ser sostenibles. Pero si el motivo no es el crédito de carbono, no tiene cabida”.

Es más, la adicionalidad va un poco más allá, y puede que tampoco tengan cabida prácticas agronómicas comunes: “La UE las define como las que estén implementadas en el 20% de una región. Nos metemos en el mapa y, por ejemplo, vemos que en más del 20% de Castilla y León se hace siembra directa. Así, los agricultores de siembra directa de Castilla y León no podrían optar a créditos de carbono por esta práctica. Tendrían que buscar otra adicionalidad”, añade Ana Nogales.

Y claro, el almacenamiento del carbono debe establecerse durante un plazo de tiempo. Esa circunstancia genera ciertas dudas a Roberto García sobre la posibilidad de que el olivar superintensivo tenga cabida: “Si se arrancan después de 20 o 25 años, todo el carbono que se está acumulando en los árboles va acabar en forma de CO2 en un año, porque lo van a quemar todo. ¿Debería de entrar superintensivo en todas estas cosas? Bueno, pues eso está encima de la mesa”.

Otras dudas en Europa

Aún hay otro aspecto que genera muchas dudas en el sector y es la posición en la que quedan aquellos que llevan años trabajando con técnicas regenerativas en sus cultivos. José Luis Vaca considera que es un tema especialmente importante: “Me consta que los expertos que están participando en la mesa de trabajo de la Comisión Europea lo están teniendo en cuenta. Hay quien ya está haciendo las cosas muy bien, por ejemplo, agricultores que llevan 10, 15 o 20 años trabajando en agricultura regenerativa. Como su capacidad de mejora es muy limitada, actualmente sería muy difícil que pudieran participar en el mercado, porque esa curva de mejora de eficiencia la tienen muy optimizada. Dentro de la Comisión están valorando la forma de no dejar fuera a esta gente a partir de algún tipo de modelo que sea comparativo con la media de la zona o con otros agricultores”.

Ana Nogales no duda en calificar esta limitación como injusta: “Ellos no cambian, no se hacen más sostenibles, porque ya lo son. Es otra de las razones por las que también estamos un poco a la expectativa”. Ana aclara que su empresa, Agoro Carbon Alliance, ha decidido no entrar en el mercado europeo, precisamente hasta saber por dónde soplan los vientos reguladores: “Hemos decidido pausar el proyecto para no confundir a los agricultores y a los ganaderos y darles un mensaje ahora y que de repente el mensaje tuviera que ser distinto cuando llegara el estándar europeo”.

Al mismo tiempo, han seguido trabajando en otros mercados: “Nosotros tenemos ya más de un millón de acres (más de 400.000 hectáreas) contratados en Estados Unidos. Allí la regulación es mucho más flexible que en Europa, porque aquí siempre somos pioneros en la protección, en la regulación. El problema es que el ritmo que lleva Europa, no lo llevan otros países, donde también estamos y funcionando muy bien. Para los agricultores y los ganaderos es un método de financiación. También les damos formación agronómica. Nuestros agrónomos van con ellos de la mano desde el primer momento, para enseñarles y asesorarles en las nuevas prácticas, en cómo hacerlo mejor para secuestrar más carbono y, por lo tanto, también cobrar más porque, cuanto más carbono secuestren, más dinero ganan también”.

Balam Agriculture ha optado por otra estrategia en España. A petición de sus clientes, ha dado el paso y están ofreciendo ese servicio: “Nuestra principal apuesta de valor a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo es que nuestros clientes van a tener a un asesor al otro lado del teléfono, con visitas a la explotación, donde van a acompañar con una estrategia a corto, medio y largo plazo a los agricultores para que la incorporación a este tipo de programas no impacten negativamente en la productividad o en la cosecha de la explotación, que es el principal objetivo, y que supongan una mejora en eficiencia a corto, medio largo y plazo e incluso, que podamos tener ese aporte de rentabilidad adicional por parte de los mercados. Esperamos alcanzar más de 100.000 créditos para el año 2024 y eso no permite sentarnos directamente con compradores y con compañías que quieren desarrollar proyectos y que están dispuestas a invertir en este tipo de mercados”.

Expectativas en el sector

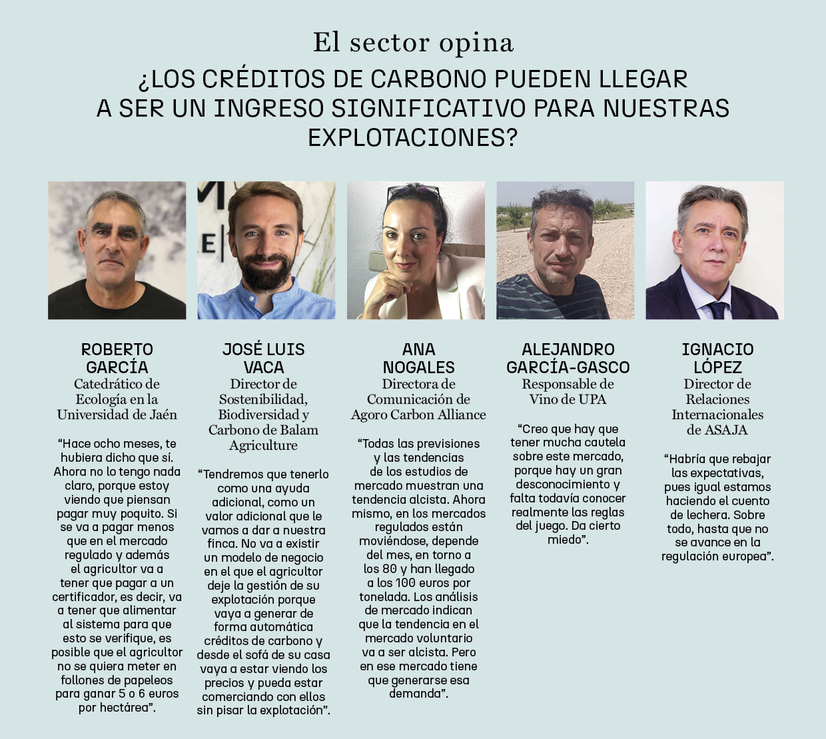

Lo cierto es que desde hace algún tiempo se ha corrido la voz de que puede haber una nueva fuente de ingresos para las explotaciones y las expectativas se han disparado. Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de ASAJA, se muestra prudente: “Habría que rebajar las expectativas, pues igual estamos haciendo el cuento de la lechera. Sobre todo, hasta que no se avance en la regulación europea”.

El que más y el que menos ya está pensando en unos euros que ayuden a redondear las cuentas de la explotación. Ana Nogales, directora de Comunicación de Agoro Carbon Alliance, cree que las expectativas son buenas: “Todas las previsiones y las tendencias de los estudios de mercado muestran una tendencia alcista. En los mercados regulados (a los que la agricultura no tiene acceso ahora mismo) están moviéndose, depende del mes, en torno a los 80 y han llegado a los 100 euros por tonelada. Los análisis de mercado indican que la tendencia en el mercado voluntario va a ser alcista. Pero en ese mercado tiene que generarse esa demanda”.

José Luis Vaca, de Balam Agriculture, quiere huir de expectativas que considera irreales: “Tendremos que tenerlo como una ayuda adicional, como un valor adicional que le vamos a dar a nuestra finca. No va a existir un modelo de negocio en el que el agricultor deje la gestión de su explotación porque vaya a generar de forma automática créditos de carbono y desde el sofá de su casa vaya a estar viendo los precios y pueda estar comerciando con ellos sin pisar la explotación”. Es más, ahora mismo, se trata de un negocio tan sólo al alcance de grandes explotaciones: “Si hablamos de explotaciones de más de 300 o 400 hectáreas, el esfuerzo de desarrollar el proyecto es algo menor, con lo cual, la rentabilidad va a ser mucho más alta. Para explotaciones de menos de 80 hectáreas, a día de hoy, no existe un modelo en el mercado que sea capaz de generarle rentabilidad suficiente para cubrir los costes. Un agricultor de cinco hectáreas podría estar generando aproximadamente unos 600 euros y el desarrollo de un proyecto de este tipo, puede estar entre los 4.000 y 5.000 euros anuales, con lo cual no va a cubrir costes”.

Más allá de la aportación real al bolsillo del agricultor, Ignacio López ve una gran ventaja en este modelo de negocio: “Es algo aceptado por todos. Al final recibes un ingreso por apostar por la economía verde y eso encaja en todas las sensibilidades. Contentas al contribuyente, al consumidor y a las empresas”.

También Alejandro García-Gasco, responsable de Vino de UPA, se mantiene a la expectativa de lo que pueda dar de sí esta línea de ingresos. No obstante, hace una advertencia sobre una consecuencia para el sector agrario que ahora mismo no se contempla: “La superficie agraria va a aumentar de valor. Eso, por un lado, mejora la renta del agricultor. Pero, por otro, entorpece el acceso a la tierra o lo encarece. Yo creo que hace falta una regulación a nivel estatal para evitar la especulación dentro del sector agrario”.